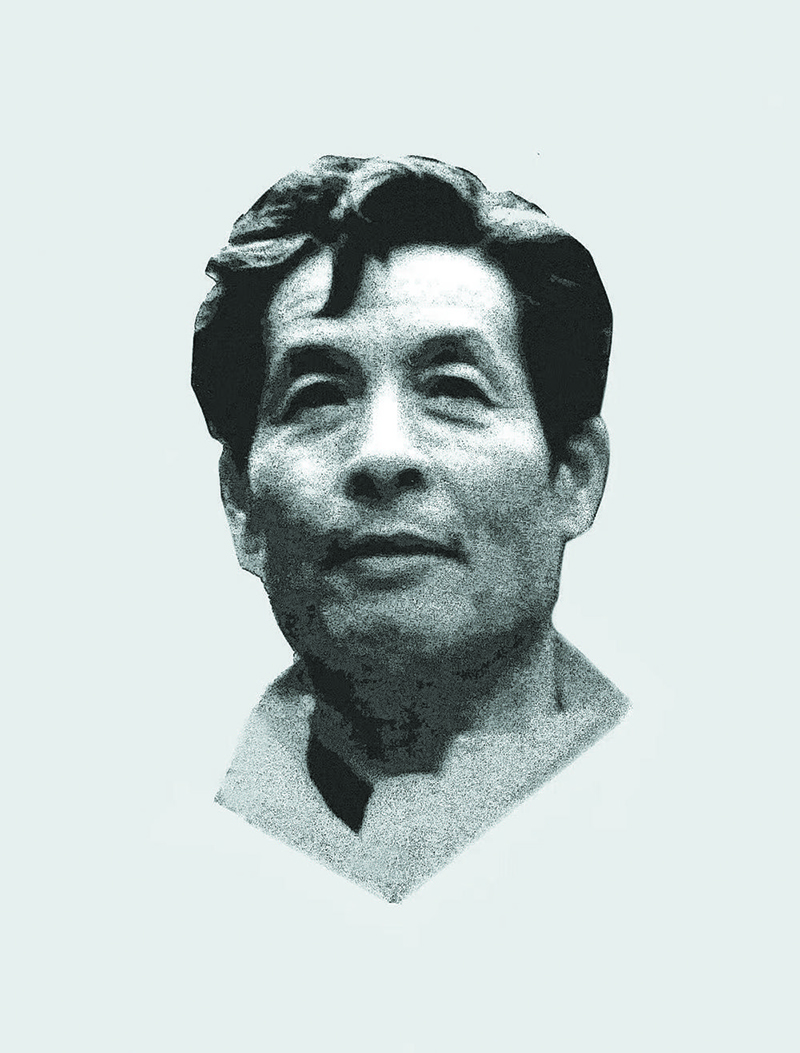

林锡纯像

《击壤歌》林锡纯 书

苏轼《西江月·平山堂》林锡纯 书

编者按:今天是林锡纯先生逝世五周年,斯人虽然已归道山,但他留给青海人的记忆,他给青海文化奉献的精神财富,日益显出分量和历久弥新的文化的光芒。本刊编辑马钧用三年时间写下一篇两万多字的评论,因版面限制,摘选部分文字以示纪念。同时也期待更多的青海人能有自觉的文化担当,在现代化新青海建设中镌刻下青海的智慧、骄傲与荣光。

题释:题目里的“恒星时刻”,源自小说家茨威格在《人类的群星闪耀时》的序言里使用的一个词汇,他解释说:“我这样称呼那些时刻,是因为它们宛如星辰一般永远散射着光辉,普照着暂时的黑暗。”德语的原意,是指伟大的、决定性的瞬间:某个幸福的高潮或宿命般的时刻,且对后面的时间产生了积极的、甚至是决定性的影响。

陆沉:林老遇见强手聂绀弩的这个情形,是文学史里不断上演的一个剧情。美国当代学术泰斗哈罗德·布鲁姆,1973年出版了专门研究这种文学现象的专著《影响的焦虑》。翻译家徐文博翻译这部名著的时候,已经是时隔16年之后,你看又是一处文化时差。

按照布鲁姆的说法,聂绀弩就是一位强者诗人。要在他的阴影下成长,就必须以坚韧不拔的毅力,向威名赫赫的前代巨擘展开挑战。他的这个题旨,在咱们的大学者钱锺书那里,已经深刻地谈论过。在时间上,钱锺书关于诗人之间影响关系的研究,又比布鲁姆早了十多年。尽管这只是他放在1958年出版的《宋诗选注》里的一篇序文。了解钱锺书学问的人,一定知道在《谈艺录》和《管锥编》里,他研究的一个重要层面就在这个方面,可以当先声夺人的中国版的《影响的焦虑》来读。

钱老的这段文字太精彩了,我在这里不妨放放他的原声:

据说古希腊的亚历山大大帝在东宫的时候,每听到他父王在外国打胜仗的消息,就要发愁,生怕全世界都给他老子征服了,自己这样一位英雄将来没有用武之地。紧跟着伟大的诗歌创作时代而起来的诗人准有类似的感想。当然,诗歌的世界是无边无际的,不过,前人占领的疆域愈广,继承者要开拓版图,就得配备更大的人力物力,出征得愈加辽远,否则他至多是个守成之主,不能算光大前业之君。所以,前代诗歌的造诣不但是传给后人的产业,而在某种意义上也可以说向后人挑衅,挑他们来比赛,试试他们能不能后来居上、打破记录,或者异曲同工、别开生面。假如后人没出息,接受不了这种挑衅,那么这笔遗产很容易贻祸子孙,养成了贪吃懒做的膏粱纨绔。有唐诗作榜样是宋人的大幸,也是宋人的大不幸。看了这个好榜样,宋代诗人就学了乖,会在技巧和语言方面精益求精;同时,有了这个好榜样,他们也偷起懒来,放纵了摹仿和依赖的惰性。

西极:我听出来钱老是个不怕接受挑战的强力诗人,是一个在文化版图上,勇于开疆拓土的通人。

作家、诗人之间,与名家林立的文学传统之间,确实存在着这么一种严峻的挑战。许多时候,诗人、作家会在心底里感慨:既生瑜,何生亮。与布鲁姆的挑战策略不同,

有时候,有些作家选择迟到的阅读,来暂时屏蔽掉影响的焦虑。你比方说莫言,他在评价台湾作家朱西宁时说过:“我庆幸现在才看到《旱魃》,否则我将失去写作《红高粱》的勇气。”莫言的话,当然有自谦的成分,但也不是言不由衷。很多情况下,作家间的影响也不是你死我活,而是优秀的作家会给人来一记当头棒喝。与其说影响,倒不如说唤醒。唤醒是激活自身的资源,激活自身的创造灵力,而影响则是移植,是从外面借和搬。

陆沉:你的唤醒说让我眼前一亮。

林老选择不再从事旧体诗写作,不完全是他才力不付的问题,也不完全是聂绀弩如一座庞大的山峰挡住了他的去路,这里面的原因,不是单一的哪一方面的原因,是多种因素的叠加影响,使他中断了写作。这里面,我们还要看到林老身上还有不少散淡、放达的东西在,就像他自己吟哦的诗句那样——“已省名山无我分,月光如水又吟诗。”他不光把名分看得淡,更重要的是,他把它看得极为明智。这让我在他身上发现了一般人能说,但做不到的一个优秀品质:自知之明。许多人端不住自己,一生都不知道自己是哪块料,不切实际地想这想那,上蹿下跳,朝三暮四,就像林老他们这一代人年轻时癫狂过的样子——“朝慕鹓鶵,夕求鸡鹜,魂随蜃影知何处?”只有看明白自己的人,知道自己能搁在什么地方,摸高能摸到什么高度。这时候的这个人,才会淡然自处,宠辱不惊。《老子》不是说过吗,“知人者智也,自知者明也。”林老确有看清事物的能力,能了解自己的情况,能对自己有正确的估计。尽管旁人不这么看。

西极:林老的这种情况,你联系到了布鲁姆,我是联系到了恩里克·比拉-马塔斯。他是西班牙当代作家,被人视为博尔赫斯和卡尔维诺的当下传人。他写了一部名叫《巴托比症候群》的小说,小说里他让梅尔维尔笔下的巴托比,变成了一种弥漫在文学世界里的病毒或幽灵,染上这种病毒的,多见于艺术家群体。患上巴托比症的作家,他列举了一大串:梅尔维尔、霍桑、王尔德、兰波、普鲁斯特、穆齐尔、卡夫卡、托尔斯泰、塞林格、佩索阿……

巴托比的症状,有这么几条:一举成名便再无作为;以各种借口拒绝创作;热衷他业而荒废写作;追求完美而不敢提笔;躲避读者,甚至不以真名示人,行踪诡秘……对照这几条,我粗粗罗列了一下,在中国当代文坛,染上巴托比症的人还真不少:阿城,食指,舒婷,芒克,刘索拉,徐星,扎西达娃,马原,陈丹青,韩寒……林老也是染有此疾的人物,他对应的症状是追求完美而不敢提笔。

陆沉:你这个脉,切得准,切得有理。

林老后来写过一篇《退休前后》的文章,里面再次谈到他不敢提笔的原因:“……不时发现自己所写的往往是别人甚至是古人早已感到和悟到的,而且人家感得更深、悟得更透,于是也就无心写下去了。”

这让我联想起陆机《文赋》里的一句话:“虽杼轴于予怀,怵他人之先我”,意思是说自己写的文章,虽然都是自己有感而发,但是还是害怕别人比我先写成文章。这种写作心理的背后,就是害怕别人说自己抄袭、剽窃,当了文抄公。这里面的“爱恨情仇”,只有当事人甘苦自知。

西极:这不就是古人诗咏过的:“不是师兄偷古句,古人诗句犯师兄”嘛。

陆沉:林老的辍笔,我不知道能不能警醒我们。你看看前后左右,东南西北,人人都在洋洋万言,左右开弓。除了一少部分才力雄厚,文字精美之外,剩余的,多半在胡写,硬写,敷衍着写,每时每刻都在制造文字的垃圾。我这么说,也是把我俩的对话放在火上烤。这样的作家、诗人,全然不知敬畏文学殿堂的神圣,全然不知文学自有它的标高。攀爬不上文学的高峰,就站在自己脚跟触地的地方,仰望高峰,用心灵去倾听好的故事,含咏优美的诗句,这不也是一种高尚的修为吗?我是从林老的封笔里,见出了他的高贵,他的敬畏,他的知止。

我前面说过,1983年夏天林老搁笔之后,其实并没有像他说的那样“再没诗了”。我这里收藏着一封他写给我的信,时间是2009年10月14日,信中的内容,我摘录一段给你听:

……聂绀弩的诗影响很大。当今名家,写“绀弩体”的人不少,如启功、黄苗子、杨宪益、李汝伦、荒芜等。

我已有20多年不写诗。前些日子,上大学时的老师杨敏如先生(杨宪益的胞妹,年已九十有三)发起成立“觅韵”诗社,老同学动员我入伙,我便应景写了几首。寄上请哂正。……

尽管我不掌握林老入伙“觅韵”诗社之后,真正写了多少旧体诗,但至少可以肯定,到他离世之前,他又延续了八九年的旧体诗写作。将来有幸的话,我们还可以听到这些没有披露的崭新的吟哦。

2017年12月9日,林锡纯先生把唐代诗人李商隐的《无题》诗的颔联,以横幅的形式,书写在宣纸上:“梦为远别啼难唤,书被催成墨未浓。”落款是玉谿生句,署名惜醇。作品的右上角,钤印着我们前面说过的那一枚闲章——“在精微”。林老生前留给世人的,多是他的豪放和洒脱,还有他的幽默诙谐,没想到,在他弥留之际,在他的天鹅之歌里,他又给我们透出了另一番性情。

西极:李商隐的诗歌,深微婉曲,清丽流美,他的《无题》诗,就更是迷离朦胧,成为后来的读者不断索解的话题。我听到这是林老的绝笔,直觉里好像他这是向他欢欣过、痛苦过、爱恋过的人世在告别。虽然这个告别他是早就有过准备的。他不是46岁时就自个给自个写下过墓志铭吗?——“别却尘寰不自伤,荣枯代谢本寻常。天河无以穷头尾,人寿何须计短长。溘逝终抛万般苦,一闲足报百年忙。经霜叶落归根柢,好让新葩竞吐芳。”

可是,大限来临,他还是感到了一丝匆忙和急切,和亲朋好友们温暖的交流还没进行完,未竟之旅还没有开步,未实现的愿望仍在召唤……活着到了,还好像做着一场梦似的。写给这个世界情缘未了的“情书”,临了,还是来不及从容书写……

陆沉:他对这个世界的爱恋,我们可以从他的诗书画印、言谈举止中都可以真切地感受到,我这里特别想从他儿子林耕的视角,再次重温一下林老深挚、热烈的爱的身影。真是虎父无犬子,没想到他儿子也是妙笔生花。这篇文字是林耕在2010年写下的,后来,青海省书法家协会在林老去世后,编了一本纪念文集,里面打头的文章,就是林耕的《父亲》:

自从我有记忆开始,父亲就是那样坚定自信、神采飞扬的样子。他可以趁着酒兴唱着俄罗斯民歌背我回家,引来路人观看。他可以在会议上拍案离场,引来他人的惊诧。他可以和他一样的“知己们”,谈笑风生,吟诗作赋,谈古论今。

这个镜头里,透露出林老身上一个以往我们不太留意的精神品质:忠义节烈。

西极:这很像鲁迅论陶渊明的那段著名的议论:“除论客所佩服的‘悠然见南山’之外,也还有‘精卫衔微木,将以填沧海,刑天舞干戚,猛志固常在’之类的金刚怒目式,在证明着他并非整天整夜的飘飘然。这‘猛志固常在’和‘悠然见南山’是一个人。”

陆沉:正是。看人就像看山,横看是岭,侧看是峰。

我们前面讨论时,说到林老写字时使用的闲章,那里面的名堂真不少,需要和他的诗文参照着来欣赏。

西极:我感觉他的闲章与他的诗文,本身就具有一种互文关系,它们互相映照,互为解码。

陆沉:我见过一幅林老的书法团扇,写的是苏轼的《西江月·平山堂》:

三过平山堂下,半生弹指声中。十年不见老仙翁,壁上龙蛇飞动。欲吊文章太守,仍歌杨柳春风。休言万事转头空,未转头时皆梦。

词中共有8个停顿的地方,林老就在这些地方,分别盖上8枚闲章。先是押首章“老林八十后所书”,接下去依次是“浭水西流”“河湟文丐”“大字报匠人”“殷比干之后裔”“秃笔寄余生”“八十后作”“我本教书匠”“燕赵书生”,最后两个是“惜今庐”和他的姓名章。

这里面的“浭水西流”“燕赵书生”,都涉及到林老出生的地方。林老是河北省唐山市丰润县人,浭水是丰润的母亲河。燕赵是河北省的别称,古代的“燕赵”之地,包括现在的北京、天津、辽宁,以及山西、河南北部、内蒙古南部、朝鲜大同江北部的燕赵周边部分地区。唐代文家韩愈的名篇《送董邵南游河北序》,开头一句“燕赵古称多感慨悲歌之士”,让燕赵之地的令名,火遍大江南北。燕赵之士的仰慕正义、力行仁道,成为历代传扬的地方文化性格和佳话。其他像文丐、匠人、教书匠之类的闲章,都有诙谐自嘲的味道。

这些章子里,最最具有林老家族身世信息的,就是钤印在团扇最中央上方的“殷比干之后裔”这枚章子。这枚闲章的篆法和布局,好像有意不让一般人识别似的。我利用自己半瓶子印学的经验,连猜带蒙,最后又请教了几位写大篆的书家,这才喜出望外地成功解码。怪不得林老的气性里有一股子忠义节烈之气,原来他的骨血里,流淌着祖先比干那样的血性之气。比干是商朝帝王太丁的次子,帝乙的弟弟,殷纣王帝辛的叔父。司马迁在他的《史记·殷本纪》里,铭刻下比干强谏纣王的一幕:纣王荒淫无耻,大臣数谏不听,比干说:“为人臣者,不得不以死争!”于是殷纣王“剖比干,观其心。”后来,魏孝文帝因墓建庙,现在这座比干墓,位于河南省新乡市下属的县级市卫辉市,墓前的古亭残碑上,镶刻着“殷比干莫”(“莫”通“墓”)四个字。据考证,那是孔子剑刻的遗迹,也是孔子传世的唯一真迹。

西极:这就是遗传基因的力量。

我们再回到林老的书法,都说字如其人,现代的笔迹学,可以从笔迹里分析一个人的性格趋向。林老说他在唐山中学念书时,受到教他美术的宣道平老师的鼓励和指点,临写过《张猛龙碑》《九成宫醴泉铭》。魏碑唐楷的取径,形成了林老刚健雅正的书风,再加上他曲折有致的颤笔,他的字既顿挫,又流荡;既有杨柳依依之态,又有古柏苍苍之韵。

陆沉:尽管林老在给他的“丁酉同科”程祥徽的和诗里,写过“诗词不是平生志,酒后茶余偶作歌”的诗句,但正因为他写旧体诗,是出于轻松、愉悦、诙谐的心态,他的诗里反倒流露出少有的真纯,正像苏轼《论书》里说的“书初无意于佳乃佳尔。”乾嘉学派的代表人物钱大昕,也说过:“古之君子以诗名者,大都自抒所得,而非有意于求名。故一篇一句传诵于士大夫之口而不朽。”

林老在他的自嘲诗里,给我们馈赠了他的真心真情,真挚的喟叹,平实的哲思。这里面最美好、最有魅力的一样东西,就是他的笑。如果像他儿子林耕说的那样,他是另一个堂吉诃德的话,那他绝不是带着一脸穷愁的表情上路的,他始终是带着微笑的。不管他在路途上遭逢了多少盘算、多少轗轲,多少屈辱,他仍旧是笑看人生。这个笑的源头,在他的心灵里,在他的脸上,在他的字里行间。他把那片土地、他的父母,赋予他的最阳光的笑容,带到了青海,带给了他在这个世界上欣赏和爱恋的人们。

看你注意到了,他有一枚闲章,刻的是“浭阳林氏”。浭阳就是他的河北老家。他的这枚闲章,形状取的是葫芦的形状。这很像吴昌硕大师刻过的一枚阳文印,印石上只刻了“掩口”两字,印的形状,隐约刻出的就是一只葫芦。那用意,暗合一句俗语:掩口葫芦。意思就是人捂着嘴笑。多么有趣,多么用心的设计啊,他这是要把他的笑,镌刻在石头上。

苏联文艺理论家巴赫金是特别关注笑、研究笑的学者,他说过一句话:“笑的成分减弱,这个现象在世界文学中具有相当重要的意义。”他不知道,在青海,在历久弥新的旧体诗里,有一个叫林锡纯的诗人,在他的诗里,播下了笑的种子。

是种子,就会生长,就会结出更多的种子。

青公网安备 63232102000018号

青公网安备 63232102000018号